Sommaire

La construction écologique connaît un nouvel essor grâce à l’utilisation croissante de matériaux locaux. Cette évolution suscite un engouement chez les professionnels et passionnés du bâtiment soucieux de l’environnement. Découvrez comment ces ressources régionales transforment profondément les pratiques, et pourquoi elles s’imposent comme des alternatives durables incontournables.

L’impact écologique des matériaux locaux

L’utilisation accrue de matériaux locaux dans la construction écologique se révèle décisive pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments. En privilégiant des ressources extraites et transformées à proximité du chantier, les besoins en transport longue distance sont fortement diminués, limitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre associées aux véhicules et aux infrastructures logistiques. Une analyse de cycle de vie rigoureuse démontre que cette approche engendre également une consommation énergétique beaucoup plus faible, car la transformation et le transport des matériaux représentent des étapes particulièrement énergivores dans la chaîne de production traditionnelle.

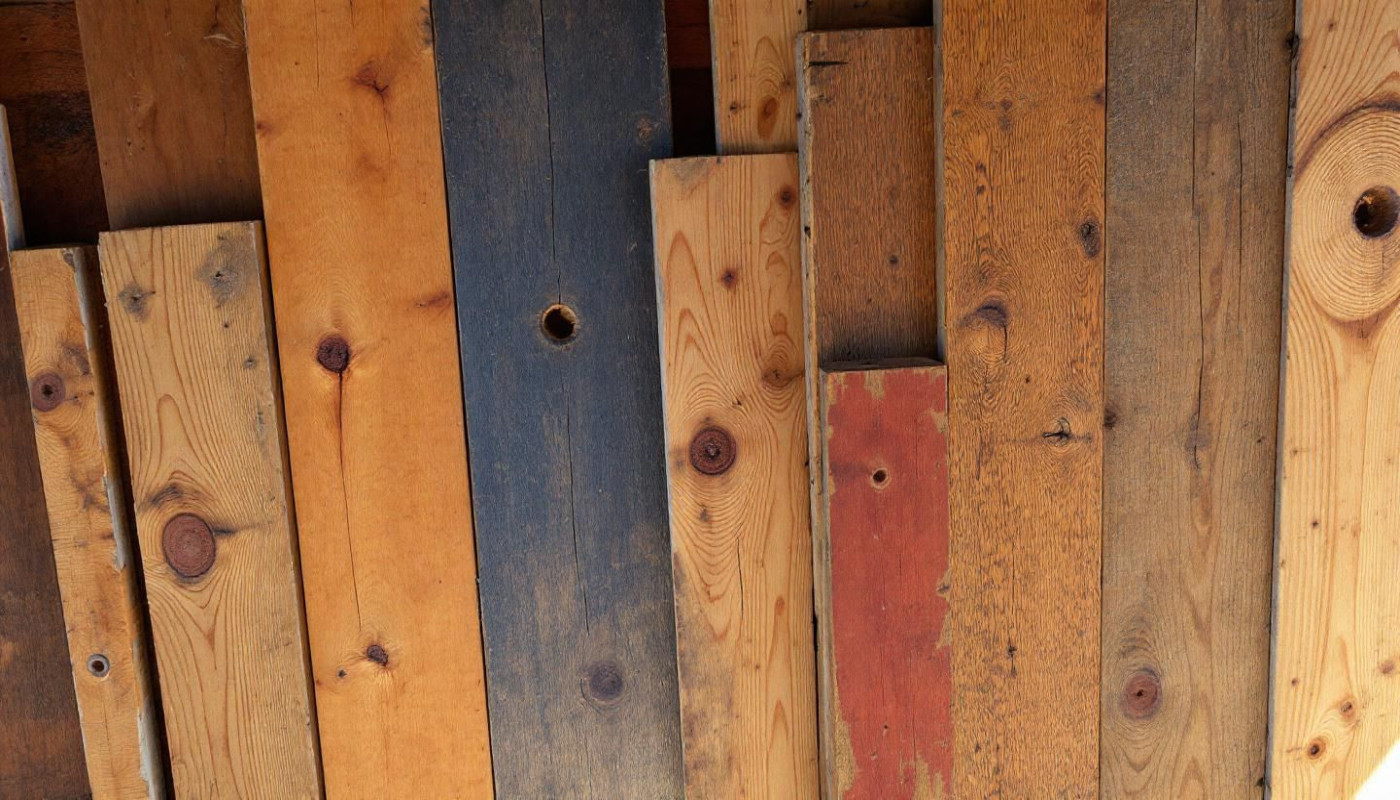

Opter pour des matériaux locaux favorise la durabilité à chaque étape du projet. L’intégration d’éléments régionaux, tels que la pierre, le bois ou la terre crue, rend possible la création d’un habitat sain, adapté aux spécificités climatiques locales, et limite l’usage de produits chimiques ou de traitements industriels potentiellement nocifs. Cela se traduit par un environnement intérieur plus sain et par la préservation de la biodiversité locale, les matériaux étant souvent issus de filières respectueuses des équilibres naturels.

Les bénéfices liés à la construction écologique dépassent la simple réduction de l’empreinte carbone. L’utilisation raisonnée des ressources locales contribue à renforcer les circuits courts et à soutenir l’économie régionale, tout en transmettant un savoir-faire artisanal de génération en génération. Cette synergie entre durabilité environnementale et vitalité sociale positionne la construction écologique comme un secteur pilier dans la transition vers des modes de vie plus responsables et plus résilients.

Par ailleurs, l’incorporation de matériaux locaux dans la construction participe à sensibiliser les acteurs du bâtiment, mais aussi les futurs occupants, à l’importance d’un habitat sain et à la nécessité de repenser les modèles de développement urbain. Cette démarche incite à redéfinir les normes de qualité du secteur, en valorisant des solutions innovantes, performantes et respectueuses de l’environnement, tout en démocratisant l’accès à des logements à faible impact environnemental.

Valorisation du patrimoine régional

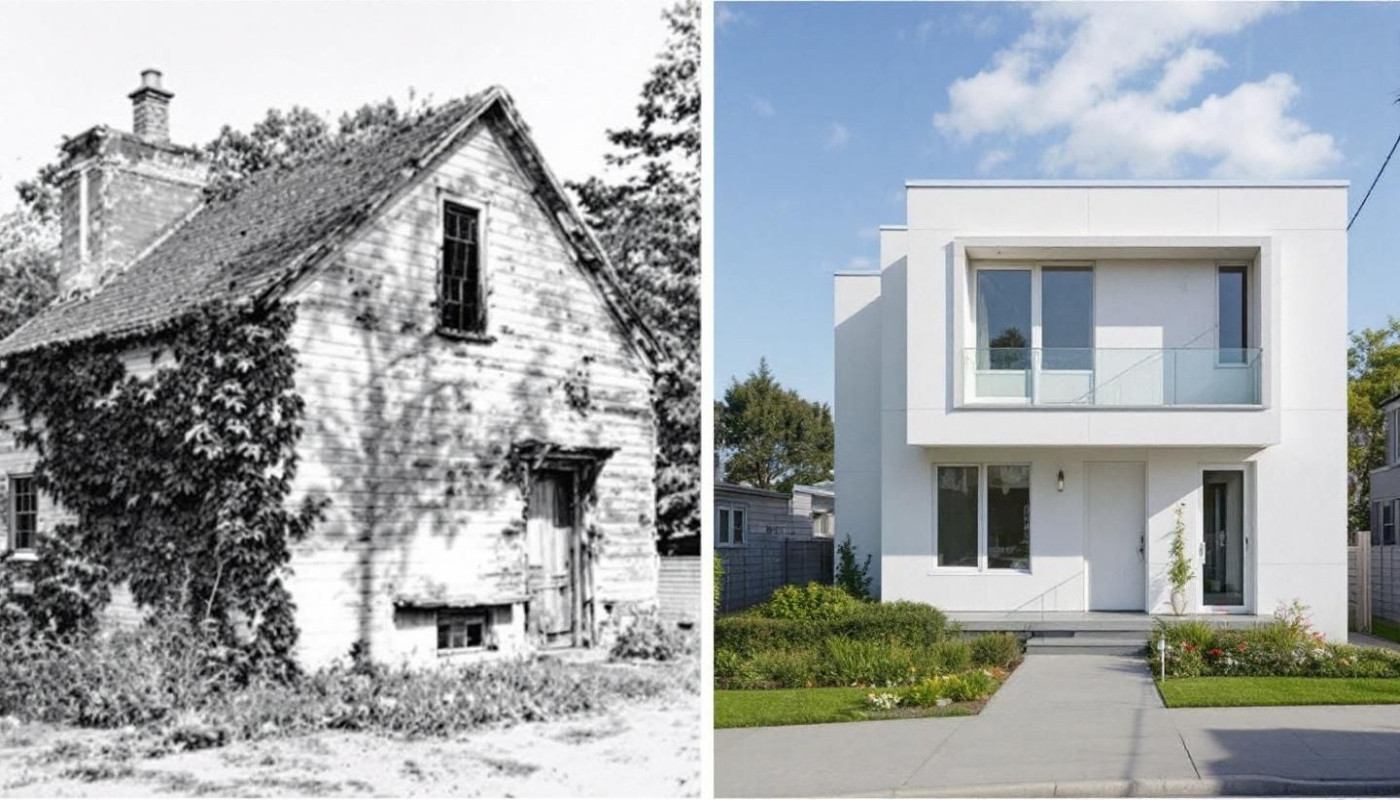

L’utilisation de matériaux naturels issus du territoire contribue à renforcer l’identité architecturale locale, tout en offrant une réponse adaptée aux défis contemporains de la construction bioclimatique. Le patrimoine bâti de chaque région témoigne d’une longue histoire de savoir-faire, transmise de génération en génération, qui s’exprime à travers la maîtrise des techniques constructives et la connaissance précise des ressources disponibles. L’exploitation de ces ressources favorise non seulement la préservation de l’architecture locale, mais aussi une intégration harmonieuse des nouveaux édifices dans leur environnement naturel et culturel.

La transmission des connaissances liées aux matériaux naturels est un levier pour valoriser le patrimoine tout en optimisant les performances énergétiques des bâtiments. Les artisans et professionnels du secteur détiennent une expertise précieuse sur la façon d’adapter les matériaux aux contraintes climatiques spécifiques, comme l’humidité, la chaleur ou le froid. Cette capacité à ajuster la mise en œuvre des matériaux confère à l’architecture locale une résilience et une durabilité rarement égalées par les techniques standardisées issues de l’industrialisation.

En redonnant une place centrale aux matériaux naturels et au savoir-faire associé, la construction bioclimatique s’impose comme une approche respectueuse des identités régionales. Elle permet de conjuguer confort, esthétique et performance environnementale, tout en assurant la transmission vivante des méthodes ancestrales. Ce retour aux sources, allié à l’innovation, ouvre la voie à un renouveau de l’architecture locale en harmonie avec les exigences du développement durable.

Optimisation des coûts de construction

L’intégration des matériaux locaux dans les projets du bâtiment offre une réelle opportunité de maîtrise du coût de construction. Grâce à un approvisionnement en circuit court, la logistique devient plus efficace, limitant ainsi les frais liés au transport longue distance et à la manutention. Ce choix réduit aussi la dépendance aux importations, souvent soumises à la volatilité des prix et aux délais d’acheminement imprévisibles. En utilisant des ressources locales, les déchets issus du chantier sont plus facilement traités ou valorisés sur place, diminuant les charges associées à leur gestion et contribuant à une économie circulaire performante.

L’adoption de matériaux locaux stimule parallèlement l’économie locale, créant des emplois directs et renforçant les liens entre producteurs, artisans et maîtres d’ouvrage. Cette dynamique assure une compétitivité accrue face aux solutions classiques, car elle favorise la réactivité et l’innovation tout en garantissant la qualité. Les entreprises qui s’engagent dans cette démarche bénéficient d’une meilleure adaptation aux réalités du territoire, tout en proposant des offres attractives sur le plan financier. Cette stratégie renforce durablement la résilience du secteur de la construction, tout en répondant aux exigences contemporaines de responsabilité environnementale et sociale.

Performance technique et adaptation

Dans le domaine de la construction écologique, les matériaux locaux se distinguent par leur performance technique remarquable face aux contraintes régionales. Leur capacité d’adaptation résulte notamment d’un coefficient de conductivité thermique souvent inférieur à celui des matériaux conventionnels, garantissant une isolation thermique optimale adaptée aux climats spécifiques. Par exemple, la terre crue ou le bois local présentent une résistance accrue aux variations de température et d’humidité, ce qui limite les déperditions d’énergie et améliore le confort intérieur. Cette performance exceptionnelle répond aisément aux normes de construction actuelles, voire les surpasse dans de nombreux cas, notamment en matière d’isolation et de durabilité.

Contrairement aux matériaux industriels standardisés, les matériaux locaux bénéficient d’une intégration naturelle dans leur environnement, ce qui maximise leur résistance face aux agressions climatiques régionales. Leur utilisation permet ainsi non seulement de satisfaire aux exigences réglementaires, mais également de valoriser le savoir-faire local tout en réduisant l’empreinte carbone du bâtiment. Pour explorer des exemples concrets et des conseils pratiques sur l’intégration de ces solutions dans une démarche écologique, consultez les ressources spécialisées disponibles sur autosuffisant.com.

Engagement social et environnemental

L’intégration des matériaux locaux dans les projets de construction durable offre des perspectives remarquables pour le développement de l’emploi local et l’affirmation de la responsabilité sociétale des entreprises. En privilégiant les ressources issues du territoire, les chantiers favorisent la main-d’œuvre de proximité et stimulent l’économie régionale. Ce choix contribue non seulement à la baisse des distances de transport, mais aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, générant ainsi un impact environnemental notable. La construction durable avec des matériaux locaux crée une dynamique vertueuse au sein de la communauté, renforçant l’appartenance collective et la transmission des savoir-faire artisanaux.

Les retombées à long terme de cette approche sont multiples : l’emploi local se pérennise grâce à la valorisation des compétences régionales, les liens sociaux se consolident autour d’un objectif commun et l’environnement bénéficie d’une exploitation raisonnée des ressources. Les entreprises engagées dans cette démarche de responsabilité sociétale contribuent à une meilleure résilience des territoires face aux défis climatiques et économiques actuels. La mobilisation autour des matériaux locaux dans la construction invite chaque acteur à repenser ses pratiques pour instaurer un modèle réellement respectueux de la planète et porteur de sens pour la communauté.

Sur le même sujet